企画

【保存版】会社の忘年会を成功させる5つのステップ|幹事の負担を減らす運営術

1. なぜ「忘年会」は社内にとって重要なのか

忘年会は「一年を労う飲み会」という認識を持たれがちですが、企業にとってはそれ以上の意味を持つ場です。部署や役職を越えて交流し、日頃の感謝を伝え合い、来年に向けて気持ちをひとつにする。

いわば「社内関係の空気を温め直す」機会です。特に近年は、リモートワークや事業拠点の分散により、社員同士が直接顔を合わせる機会が減りました。その分、年末に集まって同じ時間を共有する価値は大きくなっています。

また、忘年会は会社の「文化」や「姿勢」が表れるイベントでもあります。例えば、形式通りの挨拶だけを淡々と進めてしまうと、会社として社員をどう捉えているかという空気が参加者に伝わってしまいます。

逆に、細かな配慮や温かさ、社員同士が自然と関わりたくなる工夫があると、「この会社で働いていて良かった」という肯定感が自然と生まれます。

つまり、忘年会は単に楽しい時間ではなく、組織の信頼関係とエンゲージメントに直結する場なのです。

その一方で、幹事にとっては準備の負担が大きいのも事実。「気を利かせないといけない」「全員を満足させるのは難しい」など、プレッシャーを感じる方は少なくありません。

本記事では、初めての幹事でも無理なく進められ、かつ参加者から「良い会だった」と言ってもらえる企画と運営のポイントを、プロの視点から整理していきます。

2. 忘年会の成否は「企画前」に決まる|まず整理すべき4つの要素

忘年会を成功させるために、まず押さえておきたいのが「準備段階での整理」。ここが不十分だと、どれだけ演出や企画を工夫しても効果が薄くなります。最初に検討すべき要素は以下の4つです。

①開催目的

「社員同士の交流が目的なのか」「一年間の成果や感謝を伝える場にしたいのか」で、企画の方向性は大きく変わります。目的を曖昧にしたまま企画を進めると、場の雰囲気に一貫性がなくなり、何のための会だったのかが見えにくくなります。

②参加人数・属性

年齢層、職種の幅、拠点の有無などにより、楽しみ方の傾向は変わります。幅が広いほど「誰でも参加しやすい設計」が必要です。

③予算

料理・飲料・会場費だけでなく、演出費・機材費・人件費を含めた全体像を把握することが大切です。予算配分は「基礎(会場・食事)→演出(映像・企画)」の順で考えるとブレません。

④会場形式・開催方法

リアル、オンライン、ハイブリッド…時代に応じて選択肢が広がりました。特に大人数の場合は、導線・照明・音響が「盛り上がり」を大きく左右します。

ここでしっかり整理することで、後の工程が格段に楽になります。

3. 幹事が一人で抱えない!プロジェクトチームの組み方

忘年会がうまくいかない理由の多くは、「幹事が一人で全部を抱えてしまう」ことにあります。

会場選び、企画、案内、備品手配、台本、当日の進行…。これらを本業と並行して進めるのは現実的ではありません。途中で疲れてしまったり、判断が遅れたり、結果的に「とりあえず例年通り」に落ち着いてしまうケースはよくあります。だからこそ、小さくても良いのでプロジェクトチームを組むことが大切です。

理想のメンバーは3〜5名程度。全員が同じことをする必要はありません。それよりも、役割がはっきり分かれていることが重要です。

| 役割 | 担当内容 |

|---|---|

| 企画担当 | 忘年会のテーマ設計、ゲーム・演出の選定、台本のベース作成 |

| 会場/手配担当 | 会場候補リスト、レイアウト、ケータリング、備品手配、音響照明確認 |

| 進行担当 | 当日の進行管理、司会者との調整、当日スタッフ配置、時間押し対策 |

| 社内コミュニケーション担当(兼任OK) | 出欠管理、周知文作成、上長報告、当日の受付オペレーション |

例えば、企画担当が「もっと参加者が盛り上がるコンテンツを入れたい」と考えても、会場のレイアウトや音響環境によっては実現しづらいこともあります。

そこで会場担当が「この会場ならステージは120cmまでいける」「スクリーンは壁面に1面」「無線マイクは4本まで」など、実現性の視点を提供します。

こうした役割ごとの視点の掛け合わせが、企画の精度を高め、準備のスピードを上げます。

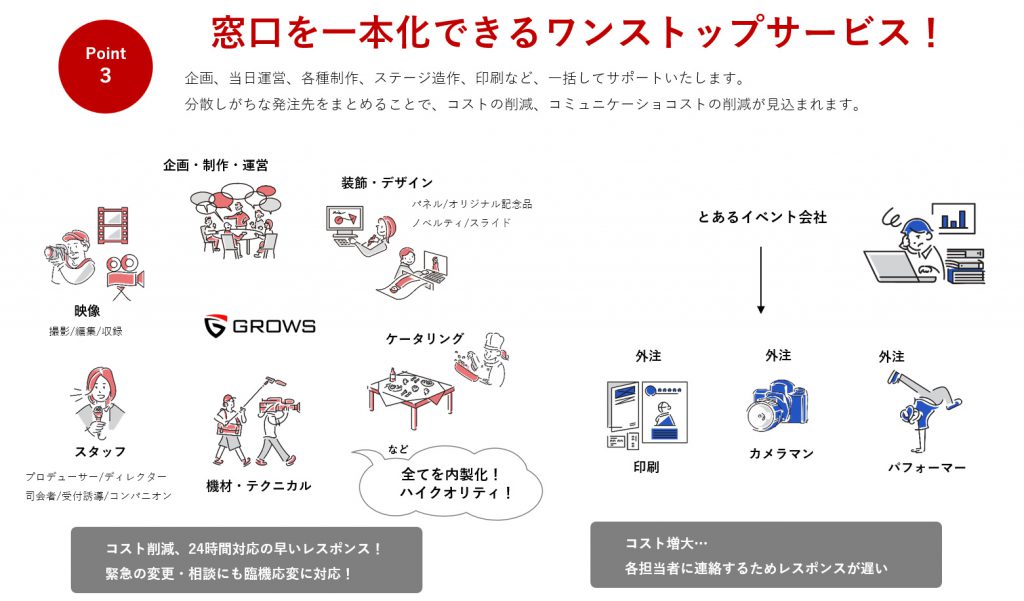

また、全部を社内で行う必要はありません。たとえば、

- 映像・音響・照明

- 撮って出しエンドロール

- 当日のステージディレクション

これらは、経験のあるイベント会社に任せるだけで、幹事の負担は大幅に減り、当日のクオリティも安定します。GROWSでも「企画は社内、演出と進行は外部」という形のサポートが多く、実際に最もちょうど良いと評価されています。

「幹事が全部やらない」ことは、手抜きではなく、成功のための設計です。

まずは、味方をつくることから始めてみてください。

4. 盛り上がるコンテンツの作り方|「全員参加型」が鍵

忘年会の企画で一番悩まれるのが「どんなコンテンツにするか」です。

特に、年齢・部署・役職が混ざる企業では、趣味や温度感が違うため、特定の人だけが楽しい企画だと会場の一体感が生まれません。成功のポイントは、“見ている人”をつくらないこと。つまり、会場にいる全員が、主役・参加者として関われる設計が必要です。

たとえば、GROWSがよく提案するのは、チーム対抗型のゲームやミッション形式です。個人戦ではなくチーム戦にすることで、自然と会話が生まれ、人の壁がやわらぎます。

■ 事例①:チーム対抗「会社クイズ」

ある製造業のクライアントでは、拠点が離れていて普段はあまり交流がありませんでした。そこで、部署ごとにチームをつくり、会社にまつわるクイズや「社内で話題になったあの場面ランキング」などを出題。正解するとポイントが入る仕組みです。内容は真面目な歴史や理念だけでなく、「今年一番会議室を予約した人は誰?」「社内SNSで一番いいねがついた投稿は?」といった“日常”を題材にすることで、自然と笑いと共感が生まれました。「同じ会社にいるのに知らないことが多いね」「来年はもっとつながろう」という声が続出し、交流のきっかけづくりに非常に効果がありました。

■ 事例②:謎解き型ミッションゲーム

IT企業の忘年会では、会場内のいくつかのスポットにヒントを配置し、参加者がチームで会場内を歩きながら謎を解く形式を採用しました。立ちっぱなしや見ているだけになりがちな参加者も、自然と動き、笑いながらコミュニケーションを取る状況が生まれました。「イベントに参加している感」が強く、社員同士の距離が縮まります。

■ 事例③:撮って出しエンドロール

そして、どの規模のイベントでも効果が高いのが「撮って出しエンドロール」です。会の最中に記録チームが会場を回り、笑顔・会話・歓談・チーム戦の様子を撮影。そしてエンディング直前に編集し、その場で上映します。

自分や仲間の姿がスクリーンに映る瞬間、会場の空気が一気にあたたかくなり、「この時間を一緒に過ごせて良かった」という感情が生まれます。参加者が“観客”ではなく“物語の登場人物”になるため、満足度が驚くほど高まります。

このように、「体験」「参加」「振り返り」を組み合わせることで、盛り上がるだけでなく意味のある時間に変わります。

大切なのは、派手さではなく 参加者がそこにいる理由をつくること。

そのために、テーマづくり、チーム分け、進行設計、演出の流れを整えていくことが重要です。

コンテンツは、その全体設計の中の一つの要素にすぎません。

次章では、そのコンテンツを最大限に活かすための「当日進行」と「台本設計」の考え方を紹介します。

5. 当日の進行で失敗しないための「台本」と「動線設計」

どれだけ企画やコンテンツが良くても、当日の進行がスムーズに進まなければ、全体の印象は大きく損なわれてしまいます。特に忘年会は、参加者が飲食しながら交流する“動きのあるイベント”です。セレモニーやプレゼンが多い式典とは違い、会場内の人の流れが読みにくく、雰囲気のコントロールが難しい側面があります。だからこそ、成功のカギは「進行台本」と「動線設計」の2つにあります。

まず「進行台本」ですが、これは司会者が読む原稿という意味だけではありません。

時間配分、音響・映像・照明のキュー出し、次に登場する人の位置と移動動線、歓談から注目を集めるための“呼び戻し”の一言など、その時間に何が起こるのかを可視化した設計図のことです。

例えば、ゲームパートの前に「この後、写真に映りやすい位置にチームで集まってください」とナチュラルに誘導しておいたり、歓談中に司会者が参加者の会話に軽く入り込んで徐々に空気を整えていくなど、次の動きにつながる一言を事前に用意しておくだけでも、会場のまとまりは大きく変わります。

次に「動線設計」。これは特に大人数会場の忘年会では最重要ポイントです。

受付 → クローク → 会場入り → 席 → ドリンク導線 → 表彰やゲームで前に出る導線 → 帰り、までをスムーズに設計できていないと、会場が滞留し、落ち着きのない印象になってしまいます。

実際の現場でよくあるのは、

「ゲームの結果発表の際に人が前に集まりすぎて、通路が塞がれる」

「写真撮影の時に、どこに並ぶかがわからず時間が押す」

といったケースです。

これを避けるために、GROWSでは以下のような確認を事前に行います。

- ステージに上がる導線と、戻る導線を別ルートにする

- 会場レイアウトを“中央が空く形”にして人が動きやすい設計にする

- 注目を集めたいシーンの直前は音響や照明を少しだけ変化させ、自然に視線を戻す

- 受付・クローク・ドリンクカウンターの混雑時間を予測して案内スタッフを配置する

これは派手な演出よりも、よほど参加者の体験価値に影響します。

人が迷わないこと、自然に参加できること、ストレスなく動けること。

それが「楽しかった」の土台になります。

また、当日は進行ディレクター役を一人置くと安心です。幹事は参加者や上長とのコミュニケーションがあり、現場全体を見るのが難しくなるためです。ディレクターが台本を基に時間と空気を調整し、司会者や技術チームと連携して全体をコントロールします。

忘年会は“当日の空気づくり”がすべて。

企画よりも、当日をどう運ぶかのほうが、実は参加者の満足度に直結します。

6. 成功した忘年会が“その後”に生む効果

忘年会は「その日が楽しく終われば成功」と捉えられがちですが、本当に価値があるのはその後に何が残るかです。場が盛り上がり、関係性が深まり、共通の記憶が生まれると、翌日からの社内コミュニケーションが変わります。「あのとき同じテーブルだった」「ゲームで一緒に盛り上がった」「スクリーンに映っていたね」といった、ちょっとした共通体験が、人と人の距離を確実に近づけます。

この「距離が縮まる」という感覚は、チームワークに直結します。会議で意見が出やすくなったり、困っている同僚に声をかけられるようになったり、社員同士の“気やすさ”が職場全体の空気に反映されていくのです。特に大人数・拠点分散型の組織では、年に一度の忘年会が“接点を再編集する場”として大きな役割を果たします。

また、忘年会の中で撮影された写真や映像は、社内広報の大切な資産になります。

例えば、

- 社内SNSにハイライト写真を投稿

- 社内ポータルに「当日のレポート」を掲載

- 新入社員向けの会社紹介資料に「文化紹介」として活用

- 翌年のキックオフ映像の素材として活かす

といった形で、イベントが終わっても会社の“温度”が継続します。

特に「撮って出しエンドロール」は、そのまま共有したい記憶として残すことができます。単に記録映像を置いておくのではなく、その日の空気感や表情を映した短いムービーは、言葉以上に「この会社は人を大切にしている」というメッセージとして機能します。

さらに、忘年会後に振り返りミーティングを行うことで、次年度以降の準備が格段に楽になります。良かった点・改善したい点・参加者のリアクションなどを整理しておくと、

- 「来年もこの企画をベースにしよう」

- 「会場動線はこう改善しよう」

- 「事前告知はもう少し早くした方が良い」

といった知見が蓄積され、社内にイベントの知恵がストックされていきます。

忘年会は、単なる「年末の楽しみ」ではありません。

組織の文化を育て、関係性をあたため、来年のスタートを前向きにする力を持つ場です。

大切なのは、「楽しかった」で終わらせず、「意味があった」に変えること。

そのために、準備・当日・そしてその先の活用までを一つの流れとして捉えることが重要です。

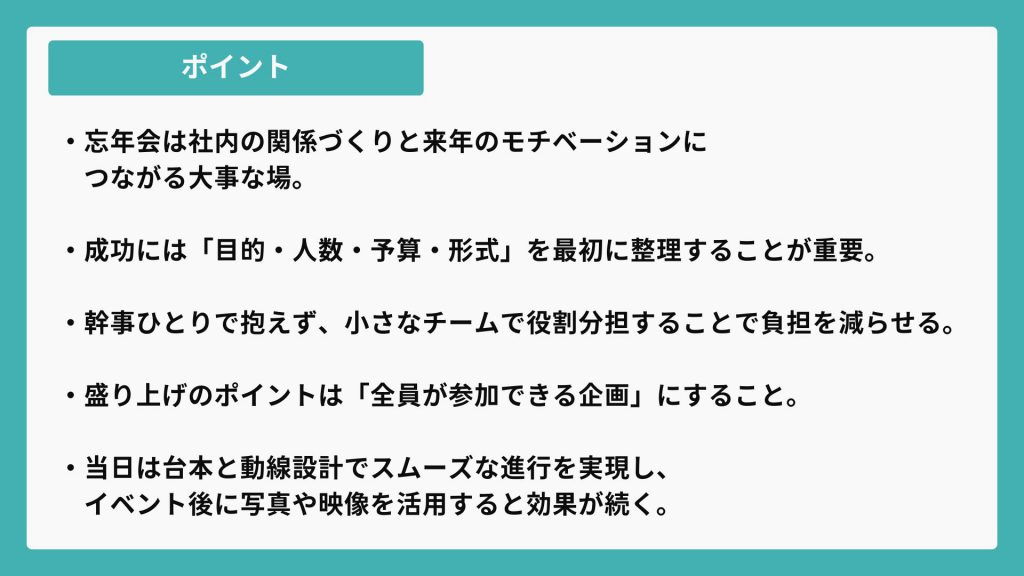

7. まとめ|「楽しかった」で終わらせない、意味のある忘年会へ

忘年会は、単なる年末行事ではありません。一緒に働く仲間を労い、関係性を整え、来年に向けて前向きな空気をつくる“会社にとっての節目の時間”です。だからこそ、ただ盛り上がるだけでなく、誰もがその場に居て良かったと思える構造をつくることが大切になります。

そのために必要なのは、派手な演出や特別な企画ではなく、今回お伝えしてきたような本質的な準備の積み重ねです。

- 「何のために開催するのか」という目的をはっきりさせること

- 幹事が一人で抱え込まず、役割を分担すること

- 全員が参加できるコンテンツを通じて、一体感を生み出すこと

- 当日の流れと動線を丁寧に設計して、ストレスなく楽しめる空気を整えること

- そして、イベント後の写真や映像、ハイライトを“組織の記憶”として活用すること

これらが揃うことで、忘年会は単なる「宴」ではなく、会社の文化や価値観が共有される場に育っていきます。

一方で、忙しい日常業務の中でこれらすべてを完璧に準備するのは、正直言って簡単ではありません。「考えることが多すぎる」「何から手をつければいいかわからない」という幹事の方も少なくありません。むしろ、その感覚はとても自然です。

だからこそ、必要に応じて外部の力を使うことは合理的な選択です。

企画の方向性だけでも相談しても良いですし、当日の進行や映像・音響だけプロに任せるという形でも十分効果があります。

私たちGROWSは、幹事の負担を減らし、参加者の満足度を最大化するという視点で、

忘年会や社内イベントを数多く支援してきました。

ただ運営を代行するのではなく、

「どうすればこの会社らしさが伝わるか」

「どんな空気がこの組織にとって心地よいのか」

を一緒に考え、形にしていくことを大切にしています。

もし今、

「今年の忘年会はいつもと違う形にしたい」

「しっかり評価される会にしたい」

「雰囲気の良い一年の締めくくりにしたい」

そんな想いが、ほんの少しでもあれば。

どうぞ気軽にご相談ください。

“また来年も一緒に頑張ろう”と自然に思える会を、あなたと一緒につくります。

関連記事

![]()

ご依頼内容や課題をヒアリングのうえ、最適なご提案をさせていただきます。

お見積りや、ご相談は無料で承りますので、お気軽にお問い合わせください。