社内イベントの作り方

『社内イベントは終わった』って本当?いいえ、むしろ今からが本番です!

第1章 社内イベント市場は縮小するのか?それとも拡大しているのか

最近、「コスト削減で社内イベントは減っていくのでは?」という声を耳にします。

しかし、実際にはその逆で、多くの企業が再びイベントに投資し始めています。

特に2023年以降、採用競争の激化やリモートワークによるコミュニケーション不足を背景に、社員同士が顔を合わせる場の価値が見直されているのです。

形式は飲み会や懇親会から、理念浸透・表彰式・家族参加型イベントなどへと多様化し、

単なる娯楽ではなく経営戦略の一部として位置付ける企業が増えています。特に私たちGROWSのクライアント様からも経営戦略としてご相談いただくこともしばしばです。盛り上がればよい!楽しければよい!というニーズの先のステップに社内イベントをは進化しているように感じます。

イベント会社への相談内容にも変化が見られます。以前は「会場手配と進行だけお願いしたい」という依頼が中心でしたが、近年は「イベント後の採用広報に使える映像も残したい」「エンゲージメントの数値を測り、次年度の改善に繋げたい」といった成果を求める声が増加しています。

よくある質問(FAQ)社内イベントは本当に必要ですか?やらない企業も多いのでは?

A:必要かどうかは目的次第ですが、社員の定着率・エンゲージメント・採用力を高めたい企業ほど実施しています。特に、離職率が高い企業ほど「社員が会社を好きになる瞬間」をつくる場としてイベントを取り入れる傾向があります。

第2章 社内イベントは娯楽から経営戦略へシフトしている

かつて社内イベントといえば、社員旅行や懇親会のような「福利厚生の一部」として捉えられていました。

しかし現在は、経営層が「会社の理念・戦略を社員に浸透させる手段」として活用するケースが明確に増えています。特に、企業理念の再定義や、M&A後の組織融合、新規事業への意識変化を求められる局面では、文字やスライドでは伝わらない“体験としてのコミュニケーション”が必要になります。そこで選ばれるのが、リアルな場と感情を伴うイベントです。

実際、弊社GROWSにも「表彰式をもっと経営メッセージの場にしたい」「周年イベントに会社の歴史と未来を語るストーリーを組み込んでほしい」という相談が増えています。

社員は数字やスローガンだけでは動きません。感情が動き、共感が生まれた瞬間に、初めて自分ごととして捉えるようになります。だからこそ、イベントは単なる賑やかしではなく、経営層が「なぜこの会社が存在するのか」「どこを目指すのか」を共有する、戦略的コミュニケーションの場へと進化しているのです。

よくある質問(FAQ)社内イベントの効果はどう測定すれば良いですか?

A:参加率・アンケートだけでは不十分です。理念理解度、エンゲージメントスコア、SNS投稿数、動画視聴数、翌月以降の離職率など「行動変容や成果につながったか」で評価することが理想です。

第3章 ハイブリッド化・動画やデータ活用で社内イベントは1日で終わらない時代へ

コロナ禍をきっかけにオンライン配信が広まりましたが、その流れは一時的なものではなく、今や標準的な選択肢として定着しています。

現在では、リアル・オンライン・アーカイブを掛け合わせたハイブリッド型社内イベントが主流になりつつあります

。遠隔地の社員や育休中のメンバー、海外拠点のスタッフまで参加できるため、機会格差をなくす手段として企業に選ばれています。単なる配信ではなく、チャット・リアクション・投票システムなど、参加者の声をリアルタイムに可視化する仕組みも進化しています。

さらに、イベントが1日で終わらず、映像やデータを会社の資産として企業に蓄積されるようになったのも重要な変化です。オープニング映像、社員インタビュー、表彰シーンなどは、そのまま採用サイトやSNS、社内イントラで再利用できます。これにより、イベントは単発の支出ではなく、

社内外に向けたブランディング素材”として投資対象になっています。

また、参加者のログデータ、投票数、視聴数、チャット量などのデータを分析することで、効果検証や次回の改善にもつなげられます。

よくある質問(FAQ)オンラインとリアルイベント、これから主流になるのはどっち?

A:どちらか一方ではなく、目的に応じて「ハイブリッド運用」が基本になります。大切なのは“場の力”と“データの力”を組み合背が必要となります。

第4章 体験設計がイベント価値を決める時代へ

今、社内イベントに求められているのは「派手な演出」ではなく心が動く体験設計です。会場装飾や照明、映像だけで盛り上げる時代は終わり、参加者が「自分のためのイベントだった」と感じられるストーリー性や参加実感が重視されるようになっています。例えば、表彰式であれば、ただ名前を呼んで賞状を渡すのではなく、受賞者がどんな背景や努力でそこに立っているのか、映像やナレーションで語るだけで、受け取る側の感情は大きく変わります。

感情の起伏を設計することで、記憶に残る体験となり、社内文化の醸成につながります。

また、体験設計には「参加型コンテンツ」の存在が欠かせません。観客として座っているだけではなく、社員がステージに立ったり、投票や投稿でイベントに関わったりすることで、「会社の一員である実感」が生まれます。

最近では、謎解き、対戦ステージ企画、ライブ投票、家族参加型コンテンツなど、参加者が主役になれるイベントが支持されています。

そこにストーリーや会社の理念を掛け合わせることで、イベントは単なる余興ではなく、企業メッセージの体験型メディアへと変わっていきます。

よくある質問(FAQ)演出やコンテンツは社内で作れますか?それとも外部に依頼すべきですか?

A:アイデア段階は社内で可能ですが、全体のストーリー構成・映像制作・進行管理まで考えると、専門会社と組む方が失敗が少なく、クオリティも安定します。

第5章 採用・研修・人材定着と社内イベントはひとつにつながっていく

社内イベントは、これまで「福利厚生」や「社内交流」の位置付けで語られることが多いものでした。しかし今、採用・研修・人材定着と密接に結びつき、人材戦略のハブとして活用され始めています。

特にZ世代の社員は「働く理由」「会社の姿勢」「自分が大切にされているか」といった感覚的価値を重視しています。

だからこそ、入社式や内定者懇親会、オンボーディング研修、周年イベントなどで、会社の想いや文化に触れる体験が用意されているかが、定着率・エンゲージメントに大きく影響します。

採用の現場でも同様です。説明会や内定式でただ情報を伝えるだけでは響きません。

参加型のワークショップや先輩社員のリアルトーク、映像を使ったストーリーテリングなど、感情に訴える仕掛けがあるほど、応募者は「この会社で働きたい」と感じやすくなります。

また、表彰式や社員総会をアーカイブ映像として採用サイトに掲載することで、「この会社は社員を大切にしている」というメッセージを強く伝えることができます。

さらに、退職率対策としても社内イベントの価値は見直されています。人は「自分の努力が認められる場」「仲間とのつながりを実感した瞬間」に、会社への愛着を持ちます。特に表彰式や感謝のセレモニーは、数字では測れない心理的効果を生みます。

よくある質問(FAQ)採用イベントや研修も、社内イベントに含まれるのですか?

A:はい。目的は違っても「体験を通じて企業文化を伝える」という意味ではすべて社内イベントの一部です。だからこそ一貫したストーリー設計が重要です。

第6章 イベントの成果は“盛り上がったかどうか”ではなく、数字で語る時代へ

これまで社内イベントは「楽しかった」「盛り上がった」という感覚的な評価で終わることが多く、経営層からは「効果が見えない」「投資対効果が不明」と判断されがちでした。

しかし近年、企業がイベントを継続的に実施するには、明確なKPI(成果指標)を示すことが不可欠になっています。参加率や満足度だけでなく、イベント後の行動変容や成果までを見える化することが求められています。

具体的には、以下のような観点で効果検証を行う企業が増えています。

- エンゲージメント指標:満足度・理念理解度・「また参加したいか」

- 行動変容:離職率の変化、社内提案件数、社内SNSの投稿量

- 拡散・PR効果:SNS投稿数、アーカイブ視聴数、採用エントリー数

- 経営貢献度:新規プロジェクトの参加希望者数、部門間連携の増加など

イベント後に動画や写真を社内ポータルで公開し、どれだけ視聴されたか、どんなコメントが寄せられたかを追うことで「1日で終わらない価値」を可視化できます。さらに、アンケートを数値だけで終わらせず、自由記述の感情データまで分析する企業も増えています。

よくある質問(FAQ)イベントの効果を経営陣にどう説明すべきですか?

A:「盛り上がりました」ではなく、“数字+エピソード”で伝えるのが鍵です。視聴数や離職率の変化に、社員の声やSNS投稿を加えると説得力が増します。

第7章 これからのイベント担当者に求められる力と、選ばれるイベント会社の条件

社内イベントの価値が高まる一方で、担当者に求められる役割も変化しています。

従来のように「会場を押さえる・司会を決める」だけでは不十分で、今後は企画力・ストーリー構築・データ分析・経営理解が求められます。

イベントは単なる進行管理ではなく、企業文化をつくる編集作業に近い仕事になっています。部署や役職を超えて人を巻き込み、経営層とも目的を共有しながら進める“プロデューサー型”の人材が必要とされています。

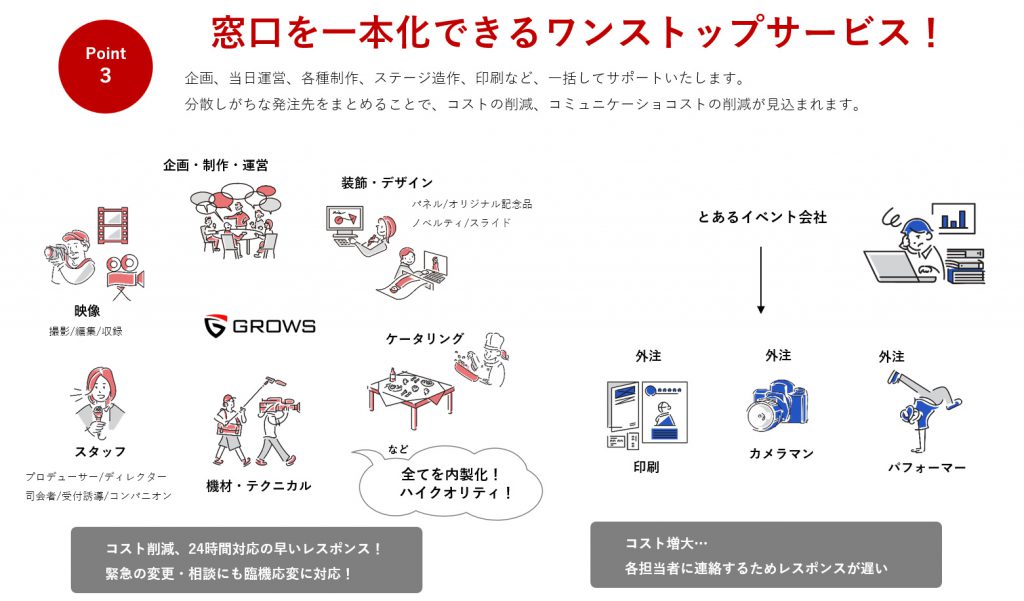

では、外部に依頼する場合、どんなイベント会社を選ぶべきなのでしょうか。最も大きな差は、「演出が派手な会社」か「成果まで設計できる会社」かという点です。

価格の安さだけで選ぶと、当日は成功しても記録や効果検証、再利用の設計がされておらず、資産として残りません。選ばれている会社には以下の特徴があります。

- 企画段階から目的を整理し、経営課題と結びつけてくれる

- 映像・写真・SNS活用など、イベント後の広報資産まで設計できる

- KPI設定やアンケート分析までサポートし、上層部への報告資料も作れる

よくある質問(FAQ)見積もりだけでイベント会社を比較するのは危険ですか?

A:はい。費用に含まれる内容(企画、映像制作、効果検証など)を確認しないと、“安く見えて割高”になるケースもあります。

第8章 社内イベント市場の未来と、今すぐ企業が踏み出すべき一歩とは

社内イベントの市場は、「コスト」「娯楽」「一過性の行事」という位置付けから脱却し、経営・人材育成・広報・採用を支える戦略的なプラットフォームへと進化しています。

イベントは感情を動かし、組織をつなぎ、理念を言葉ではなく体験として届けることができます。だからこそ、これからの企業に求められるのは「やるか・やらないか」ではなく、どのように設計し、どんな価値を生み出すかという視点です。

とはいえ、いきなり大規模な表彰式や周年イベントから始める必要はありません。まずは小さな取り組みでも構いません。

例えば、部署横断型の交流イベント、理念を語る小規模なトークセッション、内定式の映像記録などでも、社員が「会社は自分たちのために場をつくってくれている」と感じられれば、それが組織文化の第一歩になります。重要なのは目的とストーリーを持って始めることです。

もうひとつ大切なのは、イベントを開催して終わらせないことです。写真・映像・感想・データを記録し、採用や広報、社内共有に活用することで、イベントは経営資産になります。

開催した瞬間だけではなく、「残す・届ける・分析する」という視点を持つだけで、投資価値は大きく変わります。

よくある質問(FAQ)まず小規模で始めるなら、どんなイベントがおすすめですか?

A:部署や拠点を越えた交流会、理念共有のミーティング、社員表彰のミニ企画などが効果的です。重要なのは規模ではなく、ご担当者様の熱い思いかと思います!

イベントを「感動の場」から「成果の出る場」へ。

GROWSでは企画・演出・映像・効果検証まで一貫してサポートしています。「自社でも始めてみたい」「次のイベントは成果まで残したい」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。

関連記事

![]()

ご依頼内容や課題をヒアリングのうえ、最適なご提案をさせていただきます。

お見積りや、ご相談は無料で承りますので、お気軽にお問い合わせください。