社内イベントの委託

【プロが解説】なぜ社内イベントは「担当者の負担」になりやすいのか!?改善策を考える。

社内イベントは、一見すると社員同士の交流を深め、組織へのエンゲージメントを高めるポジティブな機会に見えます。実際、多くの企業で社員総会や表彰式、懇親会、周年イベントなどが実施され、「人と人をつなぐ大切な機会」と位置付けられています。

しかし、現場の担当者や参加する社員の視点に立つと、社内イベントは時に「負担」「面倒」「コスト」といったネガティブなイメージを持たれることも少なくありません。なぜ、社員のために開催されるはずのイベントが「負」になりやすいのでしょうか。その背景を掘り下げて解説していきます。私たちGROWSは、社内イベントを専門に行う制作会社です。実務を担当する私たちとして解説していきます!

1. 担当者に業務負担が集中する構造的な問題

社内イベントが「負」と感じられる最大の要因は、企画・運営の負担が特定の部署や担当者に集中することです。多くの企業では総務や人事部門が中心となり、イベント準備を兼務で担当します。通常業務に加えてイベントの準備を進めるため、担当者の残業が増えたり、本来業務が滞ったりすることは珍しくありません。

特にイベントの経験が少ない担当者にとっては、ゼロから企画を立て、予算を組み、会場を探し、備品を手配し、当日の進行を取り仕切るという一連の業務は膨大なタスクに映ります。しかもそれらは「正解が分かりにくい」業務であり、プレッシャーも大きくなります。その結果、「イベント担当に任命された時点で憂うつ」という声も出やすく、企画段階からすでに“負の空気”が漂ってしまうことが多くあります。。

2. 成果が見えづらく、評価されにくい

次に挙げられるのが、成果の「見えにくさ」です。たとえば営業施策なら売上や受注件数といった分かりやすいKPIがありますが、社内イベントの成果は定量化しにくい傾向があります。

「楽しかった」という声は聞こえても、それが組織の生産性向上や離職率低下につながったのかは即座に把握できません。経営層にとっては「費用に見合った成果が出ているのか」が判断しづらく、最終的に「コスト」として扱われてしまうケースが多いのです。そのため、担当者は「頑張って準備しても成果として評価されにくい」というジレンマに陥ります。これがモチベーションを下げ、イベント業務を「負」と感じさせる大きな要因となっています。

3. 社員の温度差がもたらすネガティブ感情

イベントは全社員を対象にすることが多い一方で、参加者のモチベーションには大きな差があります。若手社員にとっては楽しみの場でも、管理職層にとっては「拘束される時間」と捉えられる場合もあります。また、性格的に社交的な人は懇親会を楽しめますが、内向的な人にとっては「気疲れする場」にもなりかねません。

こうした温度差は、イベント後の満足度アンケートでも顕著に現れます。ある人は「最高だった」と答える一方で、別の人は「時間の無駄だった」と感じる。全員に同じように満足してもらうことが難しいため、結果として「やっても批判される」という負の構造が生まれてしまうのです。

4. 予算と理想のギャップ

イベントの企画段階では「せっかくなら豪華に」「参加者を驚かせたい」といった理想が膨らみます。しかし、現実には限られた予算の中で実施せざるを得ません。装飾を削り、食事のグレードを落とし、演出を最小限にする──そうした工夫を重ねても、参加者の目には「しょぼい」「経費削減感が伝わってしまう」と映ってしまうことがあります。

一方で、予算をかければかけたで「なぜこんなにお金を使うのか」といった不満の声が上がることもあります。このように「予算と満足度のバランス」に悩まされるのは、社内イベント特有の負の側面といえるでしょう。

5. ノウハウの属人化

社内イベントは、担当者の経験やセンスに大きく依存しがちです。企画から当日の進行までを体系的にまとめたマニュアルを持つ企業はまだ少なく、担当者が異動や退職をするとノウハウが失われてしまいます。そのため、次の担当者はまたゼロから準備に追われ、同じ失敗やトラブルを繰り返すことになります。

この「属人化のスパイラル」も、イベントを「負」と感じさせる要因のひとつです。担当者が変わるたびに非効率が生まれ、社内全体でのイベント運営スキルが蓄積されにくい状況になっています。

6. サステナビリティへの配慮不足

近年、企業活動におけるサステナビリティの重要性は高まっています。しかし、社内イベントの現場ではまだ十分な配慮がなされていないことが多いのが実情です。大量のペットボトル飲料、使い捨ての装飾や備品、余って廃棄されるケータリング──こうした光景は珍しくありません。

社員の中には環境意識の高い人も多く、「このイベントは時代に合っていないのでは」と感じさせる原因になります。つまり、イベントが本来の目的以上にネガティブな印象を与えてしまう可能性があるのです。

社内イベントは、本来であれば社員同士の交流を深め、エンゲージメントを高めるための前向きな取り組みです。しかし現実には、担当者や参加者の立場によって「負担」「面倒」「コスト」といったネガティブな印象を持たれることも少なくありません。その理由を整理すると、いくつかの構造的な課題が見えてきます。

しかし、これらの課題は決して解決不能ではないことと考えます。

むしろ、どの企業も同じ悩みを抱えているからこそ、解消のための工夫や取り組みが大きな価値を持ちます。次章以降では、この「負」をどう乗り越え、社内イベントを真に意味のあるものに変えていけるのかを、具体的に解説してみたいと思います!

GROWSからの解説コメント

社内イベントの「負」をご覧いただき、いかがだったでしょうか?

イベントは本来、社員同士のつながりを深め、モチベーションやエンゲージメントを高めるためのポジティブな機会です。しかし実際には、担当者への業務負担の集中や成果の見えにくさ、社員の温度差、そして予算とのギャップといった課題が存在し、多くの企業で「大変」「評価されない」と感じられてしまうのが現実もあります。

私たちGROWSも、数多くの現場でこうした声を耳にする時もありました。特に成果の見えにくさは、社内イベントが単なる「コスト」と捉えられてしまう大きな理由です。せっかく準備を重ねても「楽しかった」で終わってしまえば、投資対効果を経営層に伝えることができず、担当者にとっては徒労感につながりやすいのです。

しかし、これは避けられない問題ではありません。

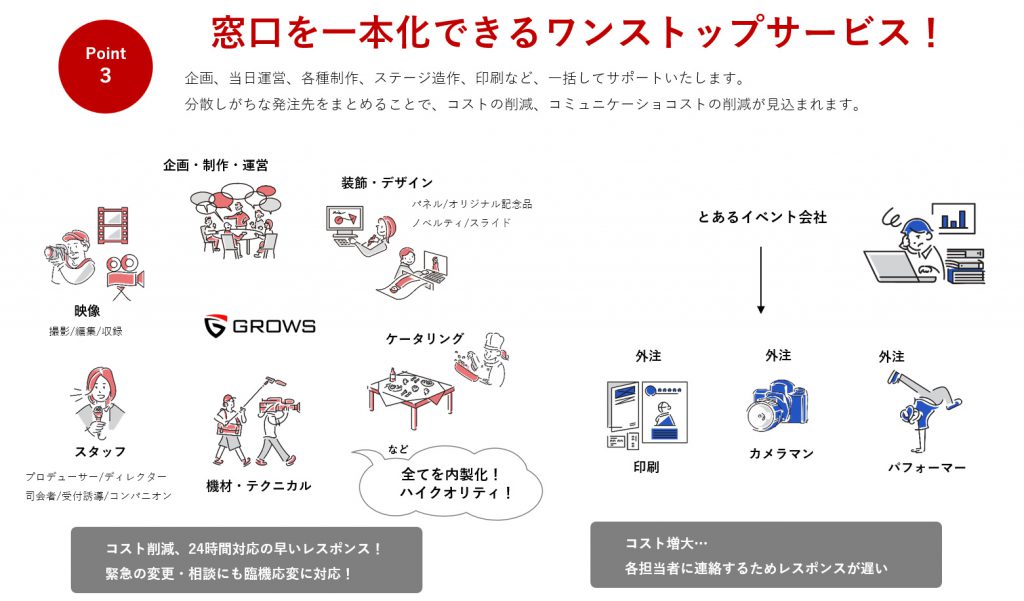

仕組み化やナレッジ共有によって担当者の負担は大幅に軽減できますし、参加率やアンケートデータを活用すれば、イベントの成果を「見える化」することも可能です。さらに、参加スタイルの自由度を設計したり、低予算でも体験価値を高める工夫を加えたりすることで、社員の温度差やコスト批判といった課題も解消していけます。

GROWSは、こうした「負」を単なる課題として終わらせず、改善のチャンスに変える視点を大切にしています。担当者が安心して準備に臨める体制を整え、成果を組織全体に示せる仕組みを作り、そして社員一人ひとりが「参加してよかった」と感じられる体験を提供する。

これが私たちが考える、社内イベントの理想のあり方です。

是非この「負」をどのように解消し、イベントを“投資価値のある取り組み”へと転換していけるのかを、具体的な手法や実例を交えながら解説していきたいと思います。

![]()

ご依頼内容や課題をヒアリングのうえ、最適なご提案をさせていただきます。

お見積りや、ご相談は無料で承りますので、お気軽にお問い合わせください。