社内イベントの作り方

周年イベントは何をすればいい?社内で効果が出る企画と成功事例・準備手順を解説

第1章|社内向け周年イベントとは?

企業が周年を迎えるということは、単なる「年数の区切り」ではありません。

その会社が歩んできた歴史と、そこに関わってきた多くの人の努力や想いの積み重ねが形になった節目です。社内向け周年イベントとは、その節目を社員とともに振り返り、これからの未来に向けて意志を共有するための場です。

いわば「会社のこれまで」と「これから」をつなぐための、組織の再確認の時間と言えます。

外部向けの記念式典や広報施策と違い、社内向け周年イベントは「社員一人ひとりが、なぜこの会社で働いているのか」を再認識するための内側のコミュニケーションが中心となります。

華やかな演出や豪華な会場ももちろん価値はありますが、それ以上に大切なのは「心が動く瞬間があるかどうか」です。例えば、創業のきっかけや過去のターニングポイントを知ることで、自分たちの仕事の意味が変わることがあります。また、普段は会う機会の少ない部署同士が感謝を伝え合う中で、会社への信頼や一体感が生まれることもあります。

社内向け周年イベントの本質は、「どれだけ社員が自分ごととして参加できるか」という点にあります。会社から受け取る「お祝いの場」ではなく、社員自身が「自分たちがつくってきた歴史」だと感じられることが重要です。

そのためには、イベント内に社員の声・表情・ストーリーを組み込むことが欠かせません。社員が登壇する対話セッションや、職場のリアルな映像を用いたオープニングムービー、現場の思い出を共有する展示など、参加者が自分を重ねられる要素があると、イベントの空気は大きく変わります。

周年イベントは、企業文化やチームの状態を可視化する機会でもあります。

このタイミングだからこそ、会社の原点に立ち返り、未来に向けた「新しい約束」を共有することができます。単なる式典で終わらせるのではなく、社員と未来を語り合う場として捉えることで、周年は組織にとって大きな転換点となります。

第2章|なぜ周年イベントを社内で行うのか(目的と効果)

周年イベントを社内で行う最大の目的は、「組織の一体感を再構築すること」にあります。

企業は年数を重ねるほど、事業領域が広がり、部署が増え、働き方も多様化していきます。それ自体は良い成長ですが、その過程で「自分の仕事が会社全体の中でどんな意味を持つのか」が見えにくくなっていくことがあります。周年イベントは、その「見えにくくなったつながり」を再び可視化する機会になるのです。

社員にとって、会社の歴史や歩みは普段意識しにくいものです。しかし、創業時の思いや、困難を乗り越えた転機、成長の背景にある挑戦を知ることで、「自分がいま働いている会社には、確かに物語がある」と気づけます。これは単なる情報ではなく、働く意味や誇り、責任感といった“内なるモチベーション”に直結する感情体験です。

また、周年は「未来を語る場」でもあります。目の前の業務に意識が向きがちな日常の中で、改めて「どこへ向かうのか」「自分たちは何を大切にしたいのか」を共有できる場は貴重です。経営陣からのメッセージだけでなく、現場の声や若手の視点を交えながら未来像を描くことで、会社は一部の人が引っ張る組織ではなく、全員で未来をつくるチームへと変わっていきます。

さらに、周年イベントはエンゲージメント向上にも直結します。感謝が言葉として交わされる時間は、心理的なつながりを強め、組織に温度を生みます。「誰かに認められた」「仲間がいる」と実感できる経験は、離職防止や定着率向上にも大きな効果があります。

つまり、社内向け周年イベントは「お祝い行事」ではなく、組織をもう一度ひとつに整え、未来へ向けて動き出すための再スタートの儀式です。

第3章|企画を始める前に整理すべきこと(事前設計)

周年イベントを成功させるためには、企画を考える前の「設計」がとても重要です。ここが曖昧なまま進めてしまうと、途中で判断がぶれたり、準備が過剰に増えて担当者が疲弊してしまいます。まずは、目的・体制・コンセプト の3点をしっかり揃えることが出発点になります。

最初に整理するべきは「なぜ周年イベントを行うのか」という目的です。

たとえば、

・社員の一体感を強めたい

・会社の価値観を再共有したい

・未来への挑戦を宣言する場にしたい

など、目的によってイベントの形は大きく変わります。目的が明確であれば、企画そのものが自然と絞られ、伝えるべきメッセージにも一貫性が生まれます。

次に必要なのが、運営体制の整理です。誰が決定権を持ち、どこまで現場チームに権限を委ねるのか。役員・総務・広報・現場スタッフが混在すると、意見がぶつかることがあります。そこで、意思決定の流れを最初に線で描いておくことが重要です。これだけでも、プロジェクトのスピードが大きく変わります。

そして、イベントの軸となる「コンセプト」を設定します。

コンセプトとは、単にテーマを決めることではありません。

どんな感情体験を参加者に残したいかを言葉にする作業です。

「感謝をつなぐ日」「未来へ踏み出す合図」「会社の原点を思い出す日」など、シンプルで良い。これが決まると、映像・演出・展示・記念品などすべてが同じ方向に向かいます。

その上で、開催形式(リアル / オンライン / ハイブリッド)や会場規模、予算の優先順位を整理します。すべてを完璧にしようとするのではなく、一番効果が出るポイントに集中することが、良い周年イベントをつくるコツです。

周年イベントは「企画の派手さ」ではなく、準備段階の丁寧さが成功を決めます。ここで手を抜かないことが、社員の心に届くイベントにつながります。

第4章|社内向け周年イベントの企画アイデア集

周年イベントを成功させるポイントは、ただ「祝う」だけではなく、社員一人ひとりが「自分ごと化」できる体験を設計することにあります。そのためには、会社の歴史を振り返るだけでなく、「今、自分たちはどこに立っているのか」「これからどこへ向かうのか」を、参加者同士で共有できる時間をつくることが重要です。

まず効果が高いのは、オープニングで会場の空気を一気につくる演出です。創業期から現在までを紡ぐヒストリームービーは王道ですが、社員や現場の声が入っているかどうかで感情の入り方が大きく変わります。単なる“会社紹介”ではなく、「この企業はなぜ生まれ、どんな想いで続いてきたのか」に触れる構成にすると、参加者の目線が自然に未来へ向きます。

展示やギャラリー形式のコンテンツも有効です。ロビーなどに「歩みの年表」や「製品・サービスの進化展示」を配置すると、開場から自然に会話が生まれます。特に、元社員やOB/OGのメッセージが添えられていると、組織が受け継いできた文化の厚みが伝わります。

参加型のコンテンツでは、デジタル寄せ書きウォールや、社史を題材にしたチーム謎解きなど、社員自身が主体的に参加できる仕組みが効果的です。また、フォトコンテストや「推し同僚紹介」など、日常の中にある小さなポジティブを拾う企画は、心理的な距離を縮めるきっかけになります。

懇親タイムでは、部署をまたいだ交流を生み出す仕掛けが鍵となります。シャッフル着席にチームミッションを組み合わせるだけでも、初対面同士の会話が自然に生まれます。さらに、会社の色やテーマを反映したオリジナルカクテルや乾杯演出を入れると、イベント全体の印象が一段と上がります。

周年は「過去を讃える日」ではなく、未来に向けて歩み出すスタートラインです。企画は派手さよりも、「社員が主役であるか」「未来につながる気づきがあるか」を軸に選ぶと、イベントが一過性で終わらず、会社の空気そのものが変わっていきます。

第5章|当日運営のポイントと役割分担

周年イベント当日の運営は、「段取り」と「役割の明確化」がすべてと言ってもいいほど重要です。どれだけ企画が良くても、進行が滞ったり、現場スタッフが混乱してしまうと、参加者の体験価値は大きく損なわれてしまいます。まず押さえるべきは、タイムテーブルを“秒単位”まで落とし込んだ進行台本をつくることです。ステージ演出、映像再生、照明、司会進行、登壇者の移動導線まで、細かく整理することで運営の安心感が生まれます。

次に、役割分担です。周年イベントには「見える役割」と「見えない役割」があります。司会者、登壇者、映像・音響チームなどは目に見えやすいですが、受付・誘導・控室管理・備品管理・現場ディレクション といった裏方の動きがイベント全体を支えています。

特に誘導と受付はイベントの「第一印象」を決める重要なポイントです。ここが整っていると、参加者は自然と安心して会場に入ることができます。

演出面では、ステージ上だけに頼りすぎないことが大切です。会場全体を使って空気をつくることが、社内イベントでは効果を発揮します。

例えば、入場時にオープニングムービーを流しながら会場の照明を徐々に落としていくと、イベントが始まる前から一体感がつくられます。また、ステージ転換中に会場スクリーンに社員のメッセージや写真を流すなど、「待ち時間を体験に変える工夫」があると、参加者の集中が途切れません。

さらに、現場で起こりがちなトラブルも想定しておきます。映像トラブル、登壇者の遅れ、備品の不足など、必ず“何か”は起こります。そこで、「万が一の時に誰が判断するか」 を事前に決めておくことが安心につながります。判断が分散すると混乱しますが、責任線が一本通っていれば、現場は落ち着いて進むことができます。

最後に、当日の運営で忘れてはいけないのが「終わりの瞬間」です。周年イベントの締めは、その日のすべての意味づけを行う大切な時間です。「今日を境に、ここから新しい一歩を踏み出す」というメッセージを明確にすることで、イベントは“記念行事”ではなく、未来へ向かうスタートポイントとして心に刻まれます。

周年イベントは、派手な演出や大規模なコンテンツがあるかどうかではなく、現場が丁寧に整えられているかで印象が決まるものです。

第6章|成功事例紹介(社内向け周年イベント)

ここからは、実際の企業がどのように周年イベントを社内向けに実施し、組織への変化を生み出したのかを紹介します。大切なのは「どんな演出をしたか」だけではなく、「なぜその企画が必要だったのか」「どのような変化が生まれたか」という点です。

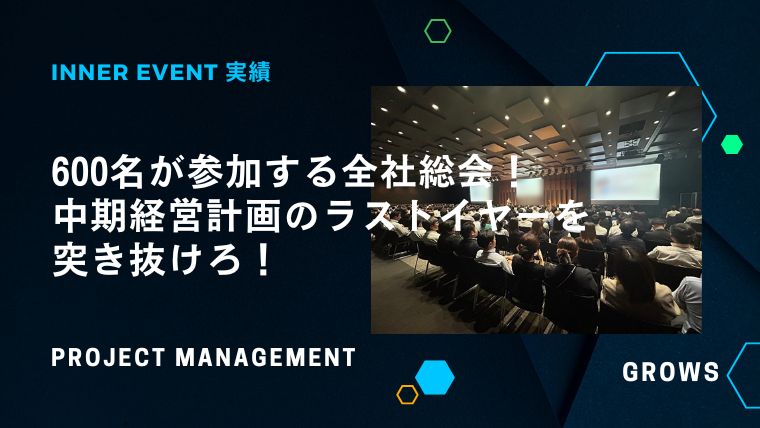

事例①|中堅メーカー(従業員600名)

長い歴史の中で事業が多角化し、部門同士の関わりが薄くなっていたタイミングで迎えた70周年。イベントの中心に据えたのは「未来宣言」。役員からの発信だけでなく、若手代表・現場リーダー・管理職など複数レイヤーが登壇し、「これから自分はどう関わりたいか」を語りました。派手な演出は最小限でしたが、一人一人の言葉が会場に響き、イベント後には部署を超えた連携プロジェクトが自然と立ち上がったことが印象的です。

事例②|IT企業(従業員250名)

成長が速く、新入社員が増えたことで、組織の“らしさ”が見えにくくなっていたタイミングで、周年イベントを「会社の物語を再確認する日」として設計。オープニングムービーは現場社員のインタビューのみで構成し、「この会社で働く意味」を言葉で共有する形にしました。また、表彰式は“成果”ではなく“価値観の体現”に焦点を置くアワード形式を採用。イベント後、社内のコミュニケーションが柔らかくなり、評価制度の再設計がスムーズに進んだ事例です。

事例③|全国拠点型サービス企業(従業員1,200名)

拠点が全国に点在していたため、今回はハイブリッド開催。会場に集まれない拠点にはオンライン中継をつなぎ、同時に「地域拠点ごとの未来宣言ムービー」を制作。リアルとオンラインが一体感をもってつながり、“同じ会社の仲間である”という意識が強まったケースです。参加方法がバラバラでも、“参加している感覚”が生まれれば、イベントは十分に機能します。

これらに共通するのは、周年を「発表の場」にするのではなく、社員が語り合い、未来に向けて同期できる場として位置づけている点です。

第7章|失敗しないためのよくある落とし穴と対策

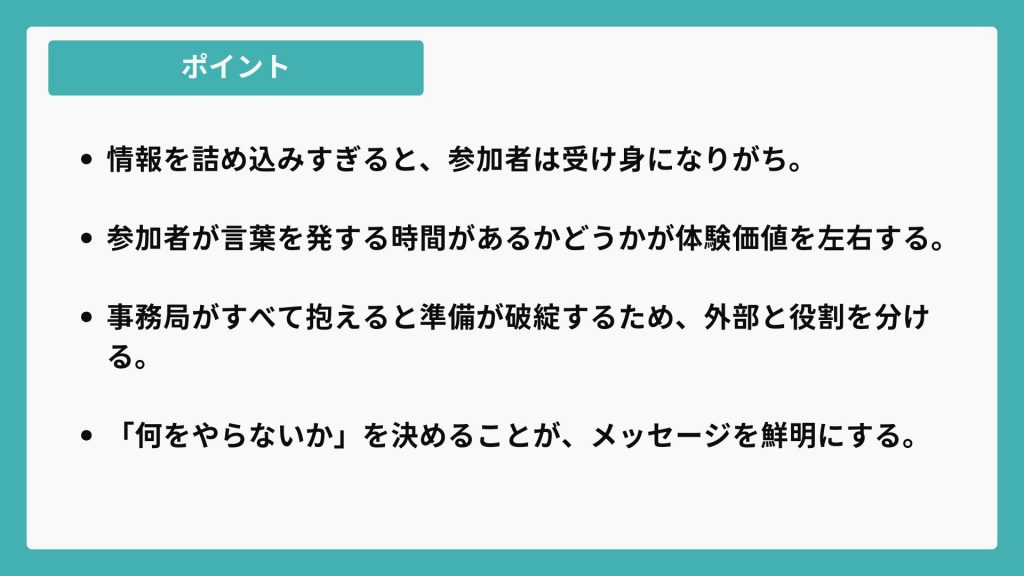

周年イベントでよく見られる失敗は、「情報量を詰め込みすぎてしまう」ことです。歴史をすべて紹介しよう、全社員の活動を平等に見せようとすると、かえって焦点がぼやけ、参加者は“ただ座って聞いているだけ”になります。周年において最も重要なのは、「何を伝えないか」を決めることです。

また、「会社からの発信だけ」で進んでしまうと、社員は受け身のままです。参加者が自分の言葉で語れる瞬間があるかどうかが、一体感を生む鍵になります。短くてもいいので、同じテーブルや拠点同士で「今日の気づき」や「明日からの一歩」を共有する時間をつくりましょう。

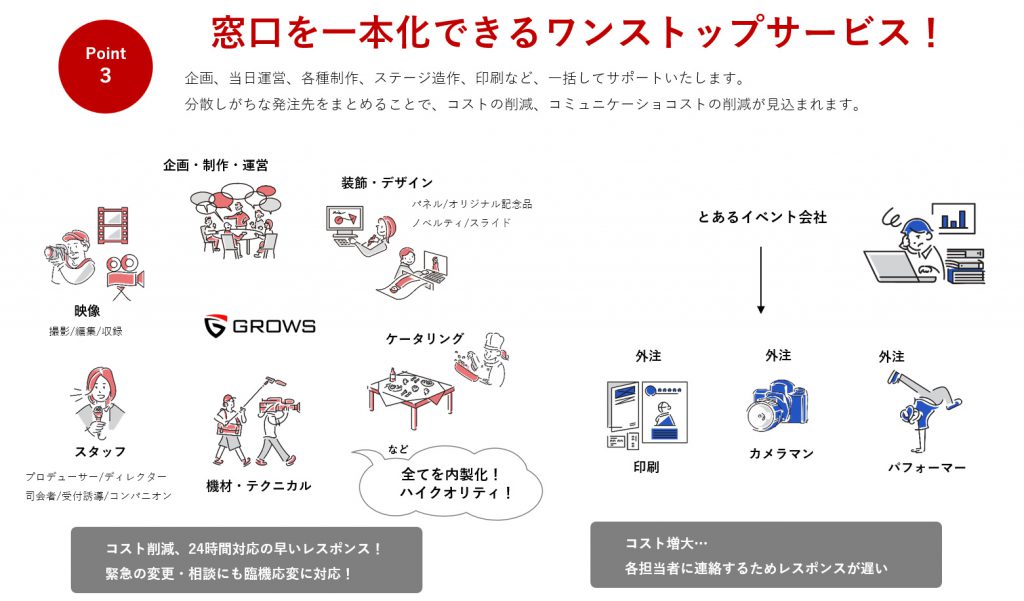

もうひとつの落とし穴は、「事務局が疲弊する準備設計」です。特に総務・人事がすべてを抱えてしまうと、本番前に限界が来ます。対策はシンプルで、運営を“社内の中核メンバー”と“外部パートナー”に分けること。社内は企画意図と組織文脈を握り、外部は制作・演出・現場オペレーションを担う形が最も負担が少なく、クオリティも安定します。

周年イベントは、準備の段階から“誰が支えてくれたのか”が空気に表れます。丁寧に組むことが何よりの成功要因です。

第8章|【まとめ】周年イベントは未来へ踏み出す合図

周年は、過去を称えるためだけの行事ではありません。

会社がここまで来られたのは、多くの人の努力と選択の積み重ねがあったからです。そして今、未来に向けてどんな姿を目指していくのかを、社員とともに考えるタイミングでもあります。

大切なのは、「祝う」ではなく「語り合う」。

一方的に届けるのではなく、「ともに作る」。

周年イベントは、企業と社員の関係性を改めて結び直す場です。

その日を境に、「今日からまた始まる」。

そう思えるイベントは、組織の空気を確かに変えていきます。

関連記事

![]()

ご依頼内容や課題をヒアリングのうえ、最適なご提案をさせていただきます。

お見積りや、ご相談は無料で承りますので、お気軽にお問い合わせください。