社内イベントの作り方

初めてでも失敗しない!社内イベント準備チェックリストを公開【保存版】

1. 初めての社内イベント、失敗しないためには?

社内イベントは、社員同士の交流を深め、組織全体の一体感を高める貴重な機会です。

しかし、いざ自分が担当になると「何から始めればいいのか」「抜け漏れがないか」と不安になる方も多いでしょう。

特に初めての担当者は、準備不足や進行の不備で当日バタバタしてしまうケースが少なくありません。例えば、会場予約が遅れて希望日が取れなかったり、当日になって音響が使えないことが発覚したり…。こうしたミスは、準備段階でのチェック不足が原因です。

そこで役立つのが「イベント準備のチェックリスト」です。

あらかじめ必要なタスクを洗い出し、順序立てて進めることで、準備の漏れを防ぎ、安心して当日を迎えられます。

本記事では、イベント企画から事後対応まで、時系列に沿ったチェック項目をまとめました。これを活用すれば、初めての社内イベントでもスムーズな運営が可能です。経験豊富なプロの視点も交えて解説しますので、これからイベントを企画する方はぜひ最後までご覧ください。

2. 準備期間別の全体スケジュール

社内イベントの成功は、スケジュール管理にかかっているといっても過言ではありません。

理想的には、半年〜3か月前から準備をスタートしましょう。この時期は、目的の明確化、予算の確定、会場の仮押さえを優先するようにします。

人気の会場やシーズンイベントは早い段階で埋まるため、早めの行動が必須となります。

3か月前〜1か月前は、プログラムの骨子を固め、進行台本のたたきを作成していきます。

同時に、ケータリングやレンタル機材の手配、司会や出演者の依頼も行います。ここで重要なのは、依頼内容を文書化したり、運営マニュアル化し、関係者全員に共有することです。

1か月前〜当日までは、広報活動と参加者管理もはじまります。告知文や社内SNSでの案内を工夫し、参加意欲を高めていきましょう。短納期での開催の場合は、外注をうまく活用することも重要です。

プロの制作会社なら、短期間でも品質を落とさず仕上げられます。スケジュールに余裕を持たせるほど、当日のトラブルリスクを減らせます。私たちGROWSは社内イベントのプロフェッショナル集団です。お困りの際にはぜひご相談ください!

企画担当者必読!イベント制作会社が、社内イベントの代行の方法をまとめてみました。

3. 企画段階のチェックリスト

企画段階で最も大切なのは「目的の明確化」です。

何のために開催するのかを決めないまま企画を進めると、内容が散漫になり、参加者の満足度が下がります。例えば「部署間の交流促進」「社員表彰」「新製品発表」など、目的によって最適なプログラムや会場が変わってきます。

次に、参加対象者と人数を確定しましょう。これにより、会場規模や予算配分が決目やすくなります。イベントの内容を決定づけるテーマ・コンセプトを設定も必要です。「夏祭り」「感謝祭」「未来を語る会」など、コンセプトがあると告知や演出の方向性がぶれなくなりますので早めのテーマ設定を意識していきましょう。

そして、開催形式も重要な要素です。リアル、オンライン、ハイブリッドのいずれを選ぶかで準備内容が大きく変わります。そして予算設定。大枠の予算を先に固めておくことで、企画途中での調整がスムーズになります。ここで作成する企画書は、関係者の認識を揃えるための基盤となります。

こちらの記事も是非参考にしてください。

ハイブリッド型社内表彰式とは?開催パターンと成功事例を徹底解説!

4. 会場・機材手配のチェックリスト

会場選びは、イベント成功の鍵を握る工程です。アクセスの良さ、収容人数、天井高、雰囲気など、条件を細かくチェックしましょう。

社内会議室で済ませるか、外部会場を借りるかによっても必要な準備は異なります。

音響・照明・映像設備の確認は必須です。「プロジェクターが古くて画質が悪い」「マイクの数が足りない」といったトラブルは意外と多いもの。当日慌てないためにも、事前に現地下見を行い、必要ならレンタル機材を追加手配します。

ケータリングや飲食の手配も忘れないようにしましょう。参加者層に合わせたメニューやアレルギー対応も考慮するとなおよしですね!

レイアウト設計では、ステージ位置、観客席、動線を考え、混雑や滞留を防ぎます。動きやすい会場設計は、参加者のストレスを減らし、全体の満足度を高めていきます。

| 項目 | チェックポイント | ポイント |

|---|---|---|

| 会場選び | アクセスの良さ、収容人数、天井高、雰囲気などを確認 | 社内会議室か外部会場かで必要準備が変わる |

| 音響・照明・映像設備 | マイクの数、プロジェクターの画質、照明の明るさを確認 | 事前下見を行い、不足機材はレンタルで補う |

| ケータリング・飲食 | メニューのバリエーション、アレルギー対応の有無 | 参加者層に合わせた飲食内容を手配 |

| レイアウト設計 | ステージ位置、観客席、動線を考慮 | 混雑や滞留を防ぎ、参加者が動きやすい配置にする |

5. プログラム・進行台本のチェックリスト

プログラム作成は、イベントの流れを決定づける重要な工程です。

まずは全体の時間配分を決め、オープニングからエンディングまでの大枠を作ります。進行表やタイムテーブルと呼ばれるものが当たります。まずはざっくりでもよいので進行表を整理することでタスクや実際の制作工数も見えてきます。

まだ何も決まっていない段階であったとしても、仮の進行表を作ることをお勧めします!

進行表の作成の仕方としては、オープニング要素にはには会場の空気を一気に温める演出を入れることで会場内の世界観を作ることをお勧めします。

以降は、表彰式やゲーム企画、プレゼンテーション、ワークショップなど、内容に応じて適切な所要時間を割り振ってみましょう。先にマスト要件を埋めていくと進行表を作りやすくなります。

進行台本は、司会者・出演者・スタッフが同じイメージを持って動けるようにするための設計図です。「誰が」「いつ」「何をするか」を分単位で明記し、音響や映像のキューも併せて記載していきます。

ポイントとしては、余興やゲームの準備物、映像演出のタイミングなど、細部まで落とし込むことが大切です。リハーサル時には台本をもとに全員で流れを確認し、問題点があれば早めに修正します。丁寧に作られた台本は、当日の安心感とイベント全体のクオリティを格段に高めます。

| 項目 | チェックポイント | ポイント |

|---|---|---|

| 全体時間配分 | オープニングからエンディングまでの大枠を作成 | 冒頭に空気を温める演出や挨拶を配置 |

| メインコンテンツ配置 | 目的に沿って表彰式・ゲーム・プレゼン等を組み込む | 内容に応じて適切な所要時間を割り振る |

| 進行台本作成 | 「誰が」「いつ」「何をするか」を分単位で明記 | 音響・映像のキューも併せて記載し混乱防止 |

| 演出・準備物 | 余興やゲームの準備物、映像演出のタイミングを明確化 | リハーサルで流れを全員で確認し修正 |

6. 広報・集客のチェックリスト

いくらプログラムや演出に力を入れても、その情報が社員に届かなければ意味がありません。

広報は単なる「お知らせ」ではなく、参加者の心を動かす第一歩です。

社内メールだけで済ませるのではなく、エントランスや休憩スペースにポスターを貼ったり、社内SNSやイントラネットに写真付きで告知を出したりと、複数の手段を組み合わせて目に触れる回数を増やしましょう。

告知文には事務的な情報だけでなく、ワクワクするような要素を盛り込んでみましょう。

「今年は〇〇部長が司会に挑戦!」

「当日は豪華景品が当たる抽選会あり」など、

ちょっとしたフックが参加意欲を高めていきます。過去の写真を添えるのもとても効果的です。

出欠確認などは、Teamsなどを使いながら集計や更新を適宜行っていきましょう。

細かく確認を進めていけば管理もスムーズになります。参加予定者数が見えれば、飲食の手配や席配置も無駄なく行えます。開催1〜2週間前にはリマインド連絡を入れ、「申し込んだのを忘れていた」という参加漏れを防ぎましょう。

7. 当日の運営チェックリスト

イベント当日は、これまでの準備が形になる瞬間です!

朝一番で会場に入ったら、まずは全員で軽くミーティングを行い、その日の流れと役割を再確認します。受付、誘導、進行、機材、ケータリング、それぞれの持ち場をはっきりさせておくことで、誰もが迷わず動けます。

受付では、名簿と名札、案内用のサインを手元に揃え、笑顔で参加者を迎えることが大切です。会場内では、開場前にマイクやプロジェクター、照明の最終チェックを入念に。

特に映像と音楽はタイミングが命なので、直前のリハーサルで必ず流れを確認しておきましょう。

思わぬトラブルも起こります。

急な欠席、機材トラブル、進行遅れ…。そんな時に慌てないよう、事前に対応策を決めておくと安心です。会場の動線も意識して、人の流れが滞らないように椅子やテーブルの配置を微調整します。

そして、必ず現場全体を見渡せる運営責任者を1人置き、判断を一本化しておくこと。

小さな不安や判断の迷いを減らし、全員が「やるべきこと」に集中できます。準備万端の上で細部に目を配ることで、参加者が安心して楽しめる空気をつくることができるのです。

| 項目 | チェックポイント | ポイント |

|---|---|---|

| 全体ミーティング | 朝一番にスタッフ全員で流れと役割を再確認 | 受付・誘導・進行・機材・ケータリングの担当を明確化 |

| 受付準備 | 名簿、名札、案内サインを揃え、笑顔で迎える | 第一印象を良くし、スムーズな入場を促す |

| 機材チェック | マイク、プロジェクター、照明を開場前に確認 | 映像・音楽のタイミングは直前リハーサルで最終確認 |

| トラブル対応 | 急な欠席、機材不具合、進行遅れへの対応策を事前共有 | 想定外の事態にも慌てず対応できる体制を作る |

| 会場動線管理 | 椅子やテーブル配置を微調整し混雑を防ぐ | 人の流れをスムーズに保ち安全性を確保 |

| 運営責任者配置 | 現場全体を見渡せる責任者を1人決める | 判断を一本化し、全員が業務に集中できる環境を整える |

8. 事後対応・効果測定のチェックリスト

イベントが終わったら、すぐに片付けや機材返却、会場の原状復帰を行います。終了直後の慌ただしい時間帯でも、忘れ物チェックや備品の数合わせを徹底することが重要です。その後は、参加者アンケートを回収し、イベントの評価を数値化します。アンケート項目には「満足度」「印象に残った内容」「改善点」などを入れると、次回企画の参考になります。

写真や動画の整理も大切です。共有フォルダや社内SNSで参加者に配信すれば、イベントの余韻を楽しんでもらえます。さらに、社内報や社外広報への活用も可能です。イベントの実績を社内外に発信することで、会社のブランドイメージ向上にもつながります。最後に、今回の運営で得た学びや改善点を文書化し、次回担当者への引き継ぎ資料として残しましょう。イベントは「やりっぱなし」にせず、振り返りまでを含めて完結させることが、継続的な質の向上につながります。

9. 【まとめ】チェックリストを活用して次回以降もスムーズに

社内イベントは、企画から事後対応まで多くの工程があり、一度の準備では全てを網羅するのは難しいものです。

しかし、今回紹介したチェックリストを活用すれば、タスクの漏れを防ぎ、効率的かつ安心して準備が進められます。特に初めて担当する方は、スケジュール管理や役割分担を早い段階で固め、関係者と情報共有を密にすることが成功のカギです。

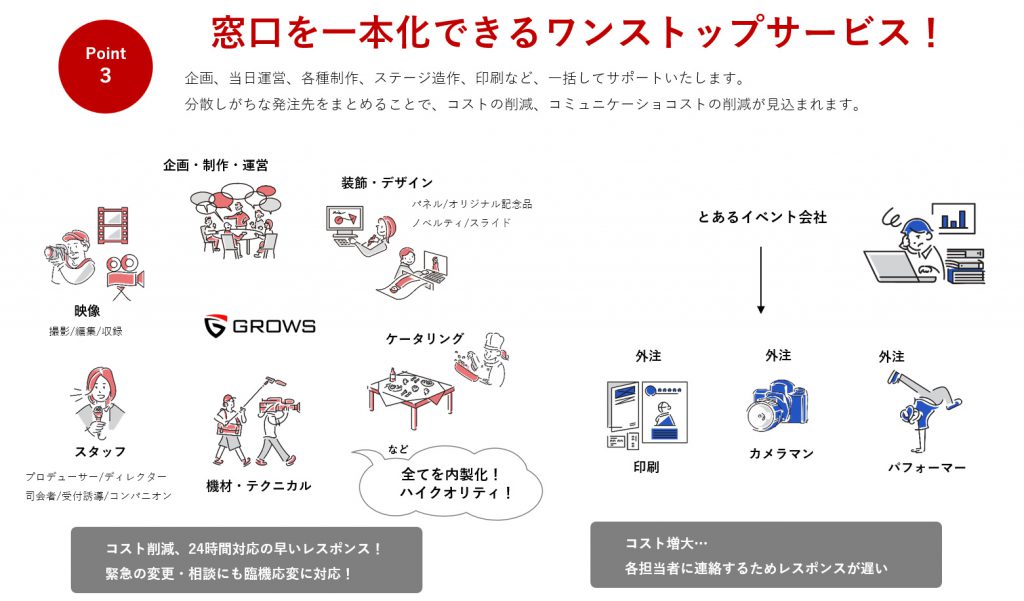

また、社内だけで全てを完結させようとせず、必要に応じて外部のプロを活用するのも賢い選択です。経験豊富なイベント制作会社なら、短期間でも高品質な演出や運営を実現できます。

GROWSでは、企画立案から当日運営、事後フォローまで一貫してサポート可能です。

自社での負担を減らしつつ、参加者満足度の高いイベントを実現したい方は、ぜひご相談ください。

チェックリストとプロの力を組み合わせれば、次回以降のイベントもスムーズに、そしてより魅力的に進化していくはずです。

![]()

ご依頼内容や課題をヒアリングのうえ、最適なご提案をさせていただきます。

お見積りや、ご相談は無料で承りますので、お気軽にお問い合わせください。