社内イベントの作り方

社内イベントの成果を見える化して、「経費」を「投資」に変える方法

1. なぜ成果の見える化が必要なのか

社内イベントは「社員が楽しむためのもの」というイメージが先行しがちですが、実際には企業戦略に深く関わる重要な取り組みです。

しかし、現場の担当者にとって悩ましいのは「成果をどう経営層に伝えるか」という点があります。営業活動のように売上や受注件数で効果を数字化できるわけではなく、どうしても“ふわっとした印象”で評価されやすいのが実情です。

たとえば「雰囲気が良くなった」「盛り上がった」という声があっても、それを経営的な価値に直結させるのは難しいものです。

そのため、経営層からは「結局いくらかかったのか」「本当に意味があったのか」という問いが返ってきやすく、担当者としては「どれだけ頑張っても理解されない」と感じてしまいます。

しかし、社内イベントの目的を考えれば、効果は確実に存在します。社員同士の関係構築、モチベーションの向上、組織の方向性の共有など、日常業務では得られない価値が生まれているのです。

課題は、それを「見える形」に落とし込めていないこと。つまり「成果がない」のではなく、「伝え方の仕組みがない」ことであると考えます。

成果を見える化することは、担当者を守ることでもあります。経営層に対して根拠を持って説明できれば、社内イベントは「コスト」ではなく「投資」として認識されます。これは担当者自身の評価にもつながり、社内での信頼を高める大きな武器になります。

2. 定量的に測る方法

成果を見える化する第一歩は、定量的な指標を設定することです。数字は誰が見ても理解しやすく、説得力があります。

まず取り入れやすいのは「参加率・出席率」です。社員総数に対してどの程度参加したのかを示すだけでも、イベントの浸透度が分かります。また、参加者の中で「最後まで残った人の割合」なども加えると、満足度や関心度を測る参考になります。

ある企業様では、司会者を公募制にし、その応募人数によって指標化している企業様もあります。

次に有効なのが「アンケートの数値化」です。イベント後にアンケートを取り、「満足度」「有益度」「今後の参加意欲」といった項目を5段階で評価してもらえば、グラフ化することで明確な成果指標となります。特に「役員メッセージが理解できたか」「社内の仲間とのつながりを感じたか」など、目的に即した質問を設定するのが重要です。

さらに最近は「交流回数」や「SNS投稿数」も有効です。社内SNSやSlackでの投稿数が増えていれば、イベントが日常の会話を動かした証拠となります。

このように定量的データを積み上げると、「楽しかった」という抽象的評価が、「参加率85%、満足度4.3点、社内SNS投稿が通常の3倍」という具体的な数字に変わります。これは経営層に対して非常に強いインパクトを与えることができます。

3. 定性的に測る方法

数字では測りきれない「空気の変化」を捉えることも欠かせません。定性的な指標は、社員の生の声や現場の雰囲気を反映させることで、数字に温度感を与えてくれます。

もっとも基本的なのは、社員のコメントの収集です。アンケートの自由記述欄やイベント後のヒアリングで「心に残ったこと」「印象に残った瞬間」を書いてもらいます。特に印象的なコメントは経営層への報告資料にそのまま引用すると、数字以上の説得力を持ちます。

また、イベント後の会話の変化にも注目するとよいかしれません。「あの表彰式でのスピーチが印象的だった」「部署を超えて仲良くなった人がいる」といった社内での自然な会話は、イベントが組織に影響を与えた証拠です。こうした声を拾い、簡単なレポートにまとめておくと、次回以降の企画にも活かせます。

さらに、ストーリーで示す方法も効果的です。たとえば「イベントをきっかけに新規プロジェクトが立ち上がった」「普段話さない部署同士で協働が生まれた」といった事例を紹介すると、成果が具体的な行動や結果に結びついたことを伝えられます。

定量データは「全体像」を示すものですが、定性データは「人の心を動かす」ものです。両者を組み合わせることで、成果をよりリアルに、説得力を持って伝えることができます。

4. 経営指標との接続

社内イベントを「投資」として認めてもらうためには、経営指標と接続することが不可欠です。単なる満足度や雰囲気だけでは、経営層には響きにくいからです。

たとえば「離職率の低下」は分かりやすい指標です。表彰イベントや周年イベントを継続的に実施している企業では、「社員が会社に大切にされていると感じ、定着率が上がった」という事例があります。また、「研修型イベント後に若手社員の離職が減少した」なども有効なエビデンスになります。

さらに「新規プロジェクト創出」や「社内提案数の増加」など、社員の行動変化を指標として示す方法もあります。イベントをきっかけに前向きな挑戦が生まれたことを伝えると、経営層も「やる価値がある」と実感しやすくなります。

経営会議への報告の際には、こうした成果を「人材戦略」「組織開発」といった言葉でまとめると効果的です。社内イベントは単なる福利厚生ではなく、「人を育てる施策」であり「会社の未来をつくる投資」であると示すことができます。

5. 成果をレポート化する方法

成果を示すには、データやコメントを整理してレポート化することが重要です。

基本は「定量データ+定性データ」を組み合わせること。参加率やアンケート結果をグラフで示し、そこに社員のコメントやストーリーを添えると、数字に厚みが生まれます。グラフや図表は視覚的に理解しやすく、経営層への報告に最適です。

また、「Before/Afterの比較」を入れると説得力が高まります。たとえば「前年は満足度3.5だったが、今年は4.2に改善」「部署間交流の回数が2倍に増加」など、改善の軌跡を示すことで、担当者の努力が可視化されます。

さらに、成果レポートを社内に共有することも効果的です。成功体験を全社に発信することで、次回のイベントに対する期待感を高め、社内文化の醸成にもつながります。

6. 成果を継続的に高める仕組み

一度成果を可視化して終わりではなく、継続的に仕組み化することが大切です。

毎回のイベントでアンケートやデータ収集を定例化し、レポートを作成して蓄積していけば、次回の企画に活かせるナレッジが増えていきます。小さな改善が積み重なることで、イベントの質は着実に向上します。

また、フィードバックの場を設けることも有効です。参加者の声を拾うだけでなく、運営メンバーが「良かった点・改善点」を話し合い、次に反映させる文化を作ると、社内全体でイベントを育てていく空気が生まれます。

成果を積み重ね、共有することで「イベント=コスト」という認識は徐々に「イベント=組織を強くする投資」へと変わっていきます。

【まとめ 】 見える化は担当者の武器になる

社内イベントは、単なる一過性のレクリエーションではありません。成果を正しく見える化することで、経営層にとっては「戦略的な投資」、社員にとっては「価値ある体験」となり、そして担当者自身にとっても「自分の成果を証明できる場」へと変わります。

数字で示し、声で伝え、経営指標と結びつけ、そしてレポート化する──。この一連のプロセスが整えば、社内イベントは「評価されない負担業務」から「組織を動かす武器」へと変貌します。

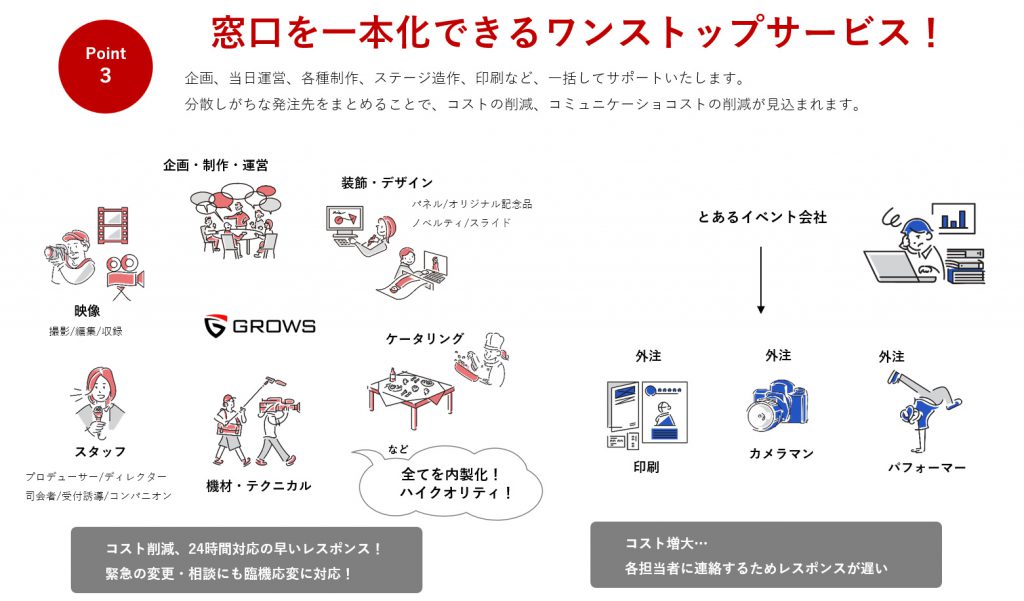

GROWSは、こうした成果の見える化をサポートし、担当者が自信を持って経営層に報告できる仕組みづくりをお手伝いしています。もし「うちのイベントも効果を数字で示したい」「もっと経営層に伝わる形にしたい」と感じられたなら、ぜひ私たちにご相談ください。現場での実績とノウハウをもとに、御社に最適な解決策をご提案いたします。

関連記事

![]()

ご依頼内容や課題をヒアリングのうえ、最適なご提案をさせていただきます。

お見積りや、ご相談は無料で承りますので、お気軽にお問い合わせください。